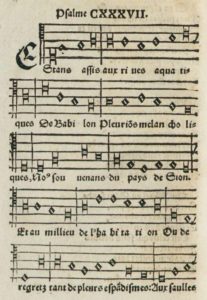

Dies ist die Nachlese zu einem Workshop mit dem Thema „Weiße Mensuralnotation“, organisiert von der Capella della Torre. Musikkurse im echten Leben sind derzeit eher Mangelware, auch dieser hat online stattgefunden.

Für das ziemlich theorielastige Thema hat dieses Format gut gepasst. Schade ist es natürlich, dass die anderen Mitspielenden und ihre Instrumente über weite Strecken nicht zu hören waren. Um „richtig“ zusammen zu spielen, wäre wohl mehr technischer Aufwand nötig gewesen, als sich für einen Samstagnachmittag lohnen würde.

Ebenso schade ist es, die anderen Teilnehmer:innen, wenn, dann nur als kleine Kacheln auf dem Bildschirm zu sehen. In den Pausen miteinander quatschen führt eher zum Kennenlernen. Andererseits waren Leute aus sehr verschiedenen Ecken dabei, von denen einige vielleicht nicht unbedingt live angereist wären. Also wenn schon Zoom-Konferenz, dann am liebsten eine mit Musik.

Es war nicht ganz das erste Mal, dass ich mit Noten in diesem Format zu tun hatte. Allerdings liegen immer ziemlich lange Pausen zwischen den einzelnen Begegnungen, und ich vergesse in der Zeit mehr, als ich im letzten Kurs gelernt habe. Deshalb klebe ich jetzt eine kleine Gedächtnisstütze hier hin.

Notenschlüssel

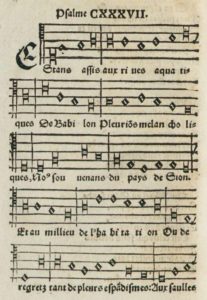

Das erste, was einem auf der Notenzeile begegnet, ist der Schlüssel. Davon gibt es einige ansprechende Formen zur Auswahl.

Dies ist ein dekoratives, aber harmloses Exemplar, der weithin bekannte Bassschlüssel. Auf der zweiten Notenlinie von oben sitzt wie gewohnt ein f.

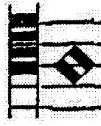

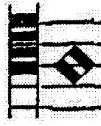

Hier folgt der Tenorschlüssel. Er markiert die zweite Linie von oben als c. (Üblicherweise werden die Notenlinien allerdings von unten gezählt und der c-Schlüssel auf der vierten Linie als c4 abgekürzt.) Die abgebildete Note ist jedenfalls ein a.

In einer handelsüblichen Partitur würde die Tenorstimme in der Notenzeile über der Bassstimme stehen. In den Chorbüchern der Renaissance taucht sie auf der gegenüberliegenden Seite unter der Cantusstimme auf.

Die nächsthöhere Stimme ist der Altus. Er erscheint oberhalb der Bassstimme und wird dargestellt mit einem weiteren c-Schlüssel, der diesmal auf der dritten Notenlinie sitzt (also c3). Die abgebildete Note ist demnach ein d.

Jetzt fehlt noch die höchste Stimme, der Cantus, heutzutage eher als Sopran bekannt. Sie hat ebenfalls einen c-Schlüssel, auf der ersten Notenlinie (c1). Auf dem Bildchen ist folglich ein g zu sehen.

Jetzt fehlt noch die höchste Stimme, der Cantus, heutzutage eher als Sopran bekannt. Sie hat ebenfalls einen c-Schlüssel, auf der ersten Notenlinie (c1). Auf dem Bildchen ist folglich ein g zu sehen.

Damit es nicht zu einfach wird, gibt es zur Darstellung der gleichen Tonlage auch noch einen g-Schlüssel. Der sitzt nicht, wie man es heute für Sopranstimmen gewöhnt ist, auf der zweiten Notenlinie, sondern auf der dritten (also g3). Die abgebildete Note ist also ein d.

Um die Tonhöhe genauer anzugeben, werden mitunter auch Vorzeichen gebraucht. Das b sieht genauso aus wie heute noch üblich, steht oft schon am Beginn der Notenzeile und hilft bei der Orientierung. Kreuze dagegen sehen schräger aus als gewohnt:

Um die Tonhöhe genauer anzugeben, werden mitunter auch Vorzeichen gebraucht. Das b sieht genauso aus wie heute noch üblich, steht oft schon am Beginn der Notenzeile und hilft bei der Orientierung. Kreuze dagegen sehen schräger aus als gewohnt:

Am Ende einer Notenzeile findet sich in der Regel eine weiteres hilfreiches Zeichen, das heute nicht mehr üblich ist, der Custos. Er zeigt an, auf welcher Tonhöhe es in der nächsten Zeile weitergeht.

Am Ende einer Notenzeile findet sich in der Regel eine weiteres hilfreiches Zeichen, das heute nicht mehr üblich ist, der Custos. Er zeigt an, auf welcher Tonhöhe es in der nächsten Zeile weitergeht.

Takt

Nach dem Notenschlüssel steht erfahrungsgemäß das Taktzeichen. Die linke Variante sieht einigermaßen bekannt aus, nach „Alla breve“. Es nennt sich Tempus imperfectum und zeigt an, dass der ganze Takt in zwei Schläge unterteilt wird und diese beiden wieder in zwei Schläge.

Der vollständige Kringel auf dem Bild rechts heißt entsprechend Tempus perfectum und wird in drei Schläge unterteilt.

Notenwerte

Damit landen wir bei den Notenwerten. Die Übertragungen von Renaissance-Stücken in moderne Notenschrift sehen oft sehr entspannt aus, mit vielen ganzen und halben Noten, dafür praktisch ohne Balken. Die ganze Note (Brevis) steht für einen Takt, also zwei oder drei Schläge, siehe oben. Das abgebildete Modell ist aus einer Cantus-Stimme im c3-Schlüssel geklaut, es handelt sich also um ein e. Passend dazu gibt es auch eine Pause: ein Zwischenraum durchgezogen, auf der Abbildung der linke Strich.

Damit landen wir bei den Notenwerten. Die Übertragungen von Renaissance-Stücken in moderne Notenschrift sehen oft sehr entspannt aus, mit vielen ganzen und halben Noten, dafür praktisch ohne Balken. Die ganze Note (Brevis) steht für einen Takt, also zwei oder drei Schläge, siehe oben. Das abgebildete Modell ist aus einer Cantus-Stimme im c3-Schlüssel geklaut, es handelt sich also um ein e. Passend dazu gibt es auch eine Pause: ein Zwischenraum durchgezogen, auf der Abbildung der linke Strich.

In der modernen Notation ist die ganze Note oft die längste, die überhaupt in einem Stück auftaucht. Warum nennt sie sich hier ausgerechnet „Brevis“, also kurz? Weil es noch eine Longa gibt, die zwei Takte darstellt. Sie bekommt einen Hals an der rechten Seite. Die Pause dazu zieht sich über zwei Zwischenräume. Hier rechts sind also zweimal zwei Takte Pause zu sehen.

In der modernen Notation ist die ganze Note oft die längste, die überhaupt in einem Stück auftaucht. Warum nennt sie sich hier ausgerechnet „Brevis“, also kurz? Weil es noch eine Longa gibt, die zwei Takte darstellt. Sie bekommt einen Hals an der rechten Seite. Die Pause dazu zieht sich über zwei Zwischenräume. Hier rechts sind also zweimal zwei Takte Pause zu sehen.

Das Pausen-Bildchen zur Brevis enthält zusätzlich die nächstkleinere Einheit, die Semibrevis (der Mini-Strich rechts). Sie wird als ein Schlag gezählt. Die Note dazu ist links zu sehen (ebenfalls c3-Schlüssel, also ein a, wie weiter oben schon angemerkt).

Das Pausen-Bildchen zur Brevis enthält zusätzlich die nächstkleinere Einheit, die Semibrevis (der Mini-Strich rechts). Sie wird als ein Schlag gezählt. Die Note dazu ist links zu sehen (ebenfalls c3-Schlüssel, also ein a, wie weiter oben schon angemerkt).

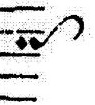

Die Semibrevis und ihre Pause sind ein Anlass, die Lesebrille zu polieren und genau hinzuschauen. Es gibt nämlich auch punktierte Semibreven. Das sieht dann so aus:

– nicht zu verwechseln mit  oder

oder

Zum Schluss fehlen noch zwei wichtige Notenwerte, die Minima (links) und die Semiminima (rechts). Wie man sieht, haben sie bereits die Angewohnheit, die Hälse je nach Lage nach unten bzw oben zu strecken:

< Minima Semiminima>

< Minima Semiminima>

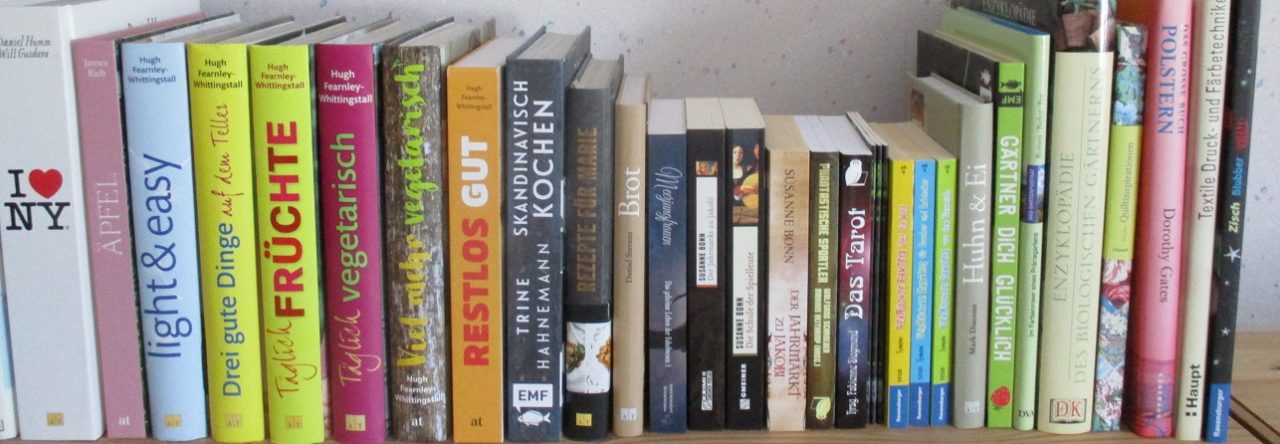

So, hier steht alles schön auf einer Reihe. Ich hoffe, ein bisschen bleibt auch im Gedächtnis und lässt sich herauskramen, wenn es wieder gebraucht wird.

Dazu braucht es:

Dazu braucht es:

… Darum geht es beim heutigen #Autor_innensonntag.

… Darum geht es beim heutigen #Autor_innensonntag.

Diese Woche war

Diese Woche war

Jetzt fehlt noch die höchste Stimme, der Cantus, heutzutage eher als Sopran bekannt. Sie hat ebenfalls einen c-Schlüssel, auf der ersten Notenlinie (c1). Auf dem Bildchen ist folglich ein g zu sehen.

Jetzt fehlt noch die höchste Stimme, der Cantus, heutzutage eher als Sopran bekannt. Sie hat ebenfalls einen c-Schlüssel, auf der ersten Notenlinie (c1). Auf dem Bildchen ist folglich ein g zu sehen.

Beim heutigen #Autor_innensonntag geht es ums Lektorat. Dazu kann ich mich kurz fassen, denn ich habe gerade eins zu bearbeiten, das möglichst bald fertig werden sollte. Wetter ist auch optimal zum Drinnenbleiben, also ran an den Text.

Beim heutigen #Autor_innensonntag geht es ums Lektorat. Dazu kann ich mich kurz fassen, denn ich habe gerade eins zu bearbeiten, das möglichst bald fertig werden sollte. Wetter ist auch optimal zum Drinnenbleiben, also ran an den Text.